森林生態学研究室

山形大学 農学部 エコサイエンスコース

修士課程:山形大学大学院農学研究科 農学専攻 生物環境学領域

博士課程:岩手大学大学院連合農学研究科 地域環境創生学専攻 地域資源・環境管理学連合講座

樹木の生理機能

樹木は光合成・篩部輸送・呼吸を通して炭素を利用し、吸水・通水・蒸散を通して水分を利用しています。炭素・水利用が健全におこなわれなければ樹木は成長できず、場合によっては枯死に至ります。そこで、樹木の炭素・水利用を測定することで、温度や水分などの環境条件が光合成・呼吸・通水機能を通して樹木の成長・枯死にどのような影響を与えるかを明らかにすることができます。

・苗木の炭素動態の連続測定

樹木の光合成や呼吸はそれぞれ光や温度などの環境要因によって変化します。ところが、樹木の呼吸は光合成生産物を用いておこなわれるため、光合成と呼吸は切っても切れない関係にあると考えられっます。そこで、樹木の光合成と呼吸を同時に自動で測定できるシステムを開発して光合成と呼吸がどのような関係性にあるのかを調べています。光合成生産量と呼吸消費量の差分が樹木の成長に用いられるため、この測定により環境要因によって樹木の成長が変わる仕組みについて明らかにできるのではないかと考えています。

・暗い環境での苗木の炭素利用

若い苗木は成木に比べると、環境ストレスを受けやすいといえます。これは、苗木が成木に比べて炭素の貯蔵量が少ないので環境ストレスへの防御や生命活動の維持に使える炭素が少ないことに由来します。そのため、苗木は作った炭素をすぐに使わなければいけません。そこで、苗木の呼吸や光合成などの生理活動や苗木の形態的な変化をを定期的に計測し、ストレスで弱っていく苗木がどの様に炭素の生産、消費を行っているかを時間を追ってみていくことで、苗木がどのように環境ストレスに適応しているのか、どの程度のストレスまで耐えられるのかを明らかにします。

↑ミズナラの実生が被陰実験により、徐々に枯死していく様子。

・乾燥状態での苗木の炭素利用と水利用

苗木は成木に比べると根系が小さいため水分を吸収できる量が少なく、乾燥によるダメージが大きくなります。そのため苗木が乾燥ストレスに対して根系をどのように変化させることが重要になります。ところが、乾燥ストレスにおかれると光合成も低下してしまうので根を伸ばすための資源も不足してしまいます。そこで水分を吸うために根を伸ばしたいが、そのための資源が不足するというジレンマの中で苗木がどのように生きているのかを明らかにします。

→

乾燥処理による見た目の変化(アベマキ)

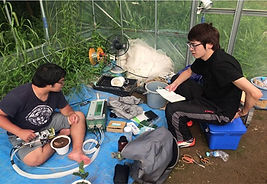

光合成速度の測定風景

・滞水状態での苗木の炭素利用と水利用

水は樹木にとって蒸散や細胞の生理活性を維持するため必須の物質であり、その水は根から吸収され茎や葉に輸送されます。土壌が乾燥している場合、土壌に湿潤な場合より樹木は根の成長を促進させて吸水能力を高めることが知られています。では滞水環境ではどうでしょうか。滞水により土壌が水で満たされると、土壌の空隙は減少し根は酸欠状態に陥ります。滞水環境下では根の機能が低下するため、樹木は水が十分にあるにもかかわらず水ストレスを受けます。そこで滞水による水ストレスに対する根・茎・葉の生理的応答やその種間差を解明することで、滞水による森林の衰退や遷移のメカニズムを明らかにすることができます。

・樹木の病害による枯死or生存プロセス

樹木は微生物や昆虫類などの影響、もしくは立地や環境などの影響により病害を受けることがあります。樹木の病害は成長抑制だけでなく枯死も引き起こします。そこでどのようなプロセスで健全な樹木の生理機能が悪化し、枯死に至るのかという時系列変動を明らかにし、病害による枯死・生存が分かれる分水嶺を明らかにします。